本文研究的主题就是从中国与美国纵向比较的视角,分析和阐述中国式人口规模巨大的现代化历程及其重要意义。”党的二十大报告也明确提出:“推进健康中国建设。人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。”作为世界上人口最多的国家,中国能否实现现代化?为什么说中国式现代化是人口规模巨大的现代化?中国式现代化怎样充分体现以全体人民为中心的现代化?中国式人口健康现代化如何充分体现全体人民健康资本持续提高?为什么说中国式健康现代化改写了西方主导的健康现代化世界版图?

一、中国式现代化是人口规模巨大的现代化

长期以来,中国一直是世界上人口最多的国家。新中国成立之后,我国便开启了前所未有的超大规模人口的现代化进程,诚如习近平总书记所说:“我国现代化是人口规模巨大的现代化。我国十四亿人口要整体迈入现代化社会,其规模超过现有发达国家的总和,将彻底改写现代化的世界版图,在人类历史上是一件有深远影响的大事。”党的二十大报告也明确提出:“推进健康中国建设。人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。”

人口始终是一个国家现代化的重大变量之一,没有全体人民的现代化就不可能有国家的现代化,而国家现代化正是全体人口不断提高人力资本水平即加速人的现代化的过程。

本文聚焦的问题是:作为世界上人口最多的国家,中国能否实现现代化?为什么说中国式现代化是人口规模巨大的现代化?中国式现代化怎样充分体现以全体人民为中心的现代化?中国式人口健康现代化如何充分体现全体人民健康资本持续提高?为什么说中国式健康现代化改写了西方主导的健康现代化世界版图?人口健康水平提高是我国超大人口规模现代化的最重要特征之一,其本质是对全体人民健康持续投资以促进健康水平持续提高,人口健康水平提高对实现中国式现代化具有基础性、长期性和引领性作用。

为此,本文从中国人口发展及人口健康指标的视角,把美国作为长期的现代化赶超对象,分析比较中国式人口健康现代化的历史发展轨迹及健康福利成果。

本文研究的主要数据来源包括:一是国家统计局提供的中国人口与健康指标统计信息,特别是使用七次全国人口普查数据进行再加工、再处理;二是2022年7月联合国发布的《世界人口展望2022》报告(以下简称《报告》)提供的人口与健康信息,特别是1950~2021年世界及各国的人口与健康指标历史数据以及2022~2100年的发展趋势数据;三是世界银行数据库提供的世界及各国的人口与健康国际比较数据。这些数据平台为笔者比较中美两国人口及健康发展指标的历史轨迹与发展趋势提供了极其重要的信息来源。

本文研究的主题就是从中国与美国纵向比较的视角,分析和阐述中国式人口规模巨大的现代化历程及其重要意义。首先,中国与美国分别为世界第一、第三人口大国,对过去七十多年世界政治经济格局已经产生了极其重大的影响。其次,中美两国已经成为当今世界两个最大的经济体、贸易体和科技创新体,必将对未来几十年世界经济、产业、贸易、科技、资源、生态环境、政治格局等继续产生重大而深远的影响,正如习近平所言,“当前,世界百年未有之大变局加速演进,世界之变、时代之变、历史之变的特征更加明显”[3],中美之间的经济实力、科技实力、国防实力、综合国力的对比正在发生重大变化。再次,进行中美比较有助于深入分析和正确认识中国式现代化与美国式现代化的根本区别,前者本质上是社会主义的全体人民的现代化,后者本质上是资本主义的少数垄断资本集团的现代化。认清了中美两国的本质区别,才能进一步增强我们对贯彻落实中国式现代化的自觉性,进而增强“四个自信”即“中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。

本文立足于《报告》所提供的世界及各国的人口与健康发展指标,既可以分析新中国成立七十多年来人力资本水平与总人力资本存量持续增长的发展脉络,又能够前瞻性地展望和分析我国人口未来的发展趋势与比较优势,以量化数据分析揭示中国式现代化推动中国从“东亚病夫”到“东方巨人”即“健康中国”的发展轨迹[4],以及如何从现在起到2035年全面建成惠及全体人民的健康强国、基本实现社会主义现代化并到2049年实现社会主义现代化强国的核心目标[5]。

本文以中国人口规模巨大的现代化为主题,分为八个部分进行论述:第一部分为导言,论述中国式现代化最大的特征之一就是人口规模巨大的现代化;第二部分从历史视角介绍新中国从“东亚病夫”到“东方巨人”的发展过程;第三部分比较中美两国的人口发展趋势及特点(1950~2020年);第四部分分析中美两国的人口健康指标(1950~2021年);第五部分展望中美两国的人口指标未来趋势(2022~2050年);第六部分展望和比较中美两国的人口健康指标未来趋势(2022~2050年);第七部分展望中美两国总人力资本的未来趋势(2022~2050年);第八部分为总结,论述中国式现代化就是以全体人民为中心的现代化,即“超大人口规模的现代化”,中国的人口超过了美国等发达国家的总人口,从根本上改写了长期以来以美国为主导的西方式现代化的世界版图,为发展中国家实现符合本国国情的现代化提供了重要借鉴。

二、从“东亚病夫”到“东方巨人”

中国很长时间以来一直是世界上人口最多的国家,但是在世界性的工业化、城市化和现代化的发展大趋势下,曾大大地落伍。新中国成立前,中国不仅是世界上经济发展最贫穷、最落后的国家,也是世界上卫生健康发展最落后的国家,曾被视为“鸦片之国”,中国人曾被称为“东亚病夫”。1949年之前,中国人口平均预期寿命为35岁左右,既低于当时的世界平均预期寿命(49岁),又低于1820年法国的平均预期寿命(37岁);中国婴儿死亡率为200‰,高于欠发达国家的平均水平(175‰)。新中国成立初期,我国吸毒者达2000万人左右,占全国总人口的4.4%,西南几省的毒情尤为严重,其中云南、贵州有近1/4的人吸毒。

1949年,新中国成立后,国家颁布《中国人民政治协商会议共同纲领》,其第48条明确规定:“提倡国民体育。推广卫生医药事业,并注意保护母亲、婴儿和儿童的健康。”

1950年8月,第一届全国卫生工作会议确定了三个医疗方针:第一,为工农兵服务;第二,预防为主;第三,中西医相结合。1952年,周恩来总理在此基础上又进一步提出将卫生工作与群众运动相结合。

中国开启社会主义现代化建设之路后,在加速工业化、城镇化和现代化进程中迅速完成了第一次卫生革命,基本控制并消灭了严重的传染病和寄生虫病,成为新中国健康发展史上的一个重要里程碑,尤其是在20世纪50~60年代基本控制了困扰中国人长达2000多年之久的血吸虫病,毛泽东还曾为此写下著名的《七律二首·送瘟神》,表达对这一成就的感慨。

1949年,我国总人口高达5.42亿人,但各类公共卫生机构仅3670个,其中医院、卫生院等2600个,门诊部、诊所等769个,妇幼保健院9个,专科疾病防治院11个;全国卫生人员仅54万人;全国医疗卫生机构床位数仅8.5万个[8]。中国政府在“一穷二白”的国情条件下,仍逐步建立起一个面向广大城乡人民的基本医疗体系,把医疗服务作为一个普遍可得的公共产品向占世界总人口1/5以上的全体中国人民提供③。

在农村集体经济体制下,我国实行集资兴办合作医疗,截至1976年,全国已有90%的农民参加了合作医疗,基本解决了绝大部分农村人口(1976年农村总人口为77376万人)看病难的问题,极大地推动了农村合作医疗保障事业的发展,促使我国在人均收入水平仍居世界后列的基本国情条件下,大幅提高了农村人口预期寿命,进而使全国人口预期寿命大幅提高。1965~1970年期间,中国人口平均预期寿命提高至59.4岁,已经超过了当时的世界平均水平(58.7岁);1970~1975年期间,中国人口平均预期寿命提高至64.6岁,大大超过了印度的平均水平(51岁),也超过了当时世界中高收入国家的平均水平(63.6岁)[9]。

1982年,全国新法接生达到了接产总数的92.7‰,孕产妇死亡率和婴儿死亡率大幅度下降,创新了中国式人口健康现代化之路。

通过国际比较,我们发现,新中国成立以后,中国人口卫生健康指标相对于人均收入指标处于较高水平,超过下中等收入国家平均水平,接近上中等收入国家平均水平。这既显示出了社会主义制度的优越性,即集中力量建立起惠及全国80%以上农村人口的卫生服务体制,为广大贫困农民办健康民生大事,也为改革开放后经济起飞奠定了较高的健康人力资本基础。改革开放之后,农村合作医疗体制基本解体,2003年开始推进新型农村合作医疗制度试点。新型农村合作医疗制度是由政府组织、引导、支持,农民自愿参加,个人、集体、政府等多方筹资,以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。2010年,新型农村合作医疗制度基本覆盖全国农村居民(67113万人)。2007年,城镇居民基本医疗保险试点启动;2008年,试点范围扩大;2010年,在全国全面推行。2012年,城乡居民大病保险试点启动;2015年,在全国全面推行;截至2018年,大病保险累计支付1236亿元,2500万罹患大病的城乡参保居民享受待遇,人均赔付达4944元[11]272-273。2009年,我国启动新的医药卫生体制改革,明确提出要把基本医疗卫生制度作为全国性公共产品向人民提供,确立了人人享有基本医疗卫生服务的目标。2016年,我国颁布《“健康中国2030”规划纲要》,成为世界上第一个制定了全民健康规划纲要的发展中国家,首次提出把健康融入所有政策,全方位、全周期保障人民健康,大幅提高健康水平,显著改善健康公平。

中国在相对短的时间内基本建立了覆盖全国14亿城乡人口的医疗服务体系,全体人民的健康水平显著提高249。覆盖城乡居民的卫生服务体系日益完善,截至2021年末,全国共有医疗卫生机构103.1万个,其中医院3.66万个、基层医疗卫生机构97.8万个、专业公共卫生机构1.33万个;全国卫生人员总数达1398.3万人;全国医疗卫生机构床位数达944.8万张,每千人口医疗卫生机构床位数达6.7张。中国作为世界上最大的发展中国家,率先构建了世界上最大规模的基本医保体系,城乡居民参保率在95%以上,人均卫生总费用达5348元,相当于1276国际元(按购买力平价转换因子4.19计算[13]),全国卫生总费用占GDP的比重为6.5%,人均医保财政补助标准持续提高,建立了大病保险制度,已覆盖10亿以上城乡居民基本医保参保人。

经过70多年对全体人民进行健康投资,我国产生了长期的健康红利,主要健康指标跃居中高收入国家前列,已接近OECD国家平均水平,成为名副其实的“东方巨人”。

三、中美两国人口发展趋势(1950~2020年)

新中国成立以后,我国人口总量持续增长,一直占据世界第一人口大国的位置,实现了现代人口转型:从高出生率转向低出生率、从高死亡率转向低死亡率、从高速增长转向平稳增长,庞大的人口数量转变为丰富的人力资源。

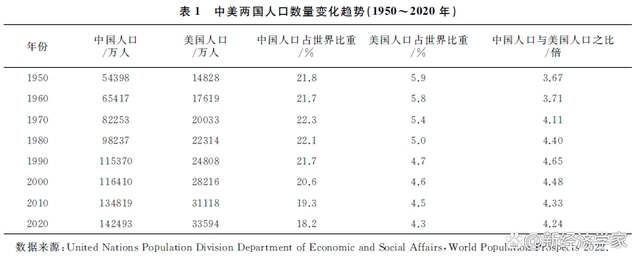

根据《报告》提供的历史数据(见表1),按年中人口计算,中国总人口从1950年的5.44亿人上升至2020年的14.25亿人,净增加8.81亿人;中国人口占世界总人口的比重从1950年的21.8%上升至1980年的22.1%,而后持续缓慢下降,到2020年降至18.2%,比1980年下降了3.9个百分点,平均每年下降0.1个百分点。美国总人口从1950年的1.48亿人上升至2020年的3.36亿人,美国人口占世界总人口的比重从1950年的5.9%持续下降,到2020年降至4.3%,但仍是世界第三人口大国。中国总人口相当于美国总人口的倍数从1950年的3.67倍上升至1990年的4.65倍,而后缓慢下降,到2020年降为4.24倍。

根据国家统计局发布的《中国统计摘要2022》数据显示,2021年底,中国总人口达到14.13亿人,比2020年底仅增加48万人,已经进入总人口高峰平台期,不久将进入逐渐下降期。

四、中美两国人口健康指标(1950~2021年)

现代化最重要的指标是人民健康,而健康又是人民幸福生活的基础。中国式现代化最显著的标志就是全体人口健康水平持续提高,特别是反映在人均预期寿命这个关键性指标上。在极低的起点上,中国用了70多年的时间就赶上并超过了美国,建成了世界上最大规模健康之国,即“健康中国”,正如《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》所言:“我国建成世界上规模最大的社会保障体系,十亿二千万人拥有基本养老保险,十三亿六千万人拥有基本医疗保险。”

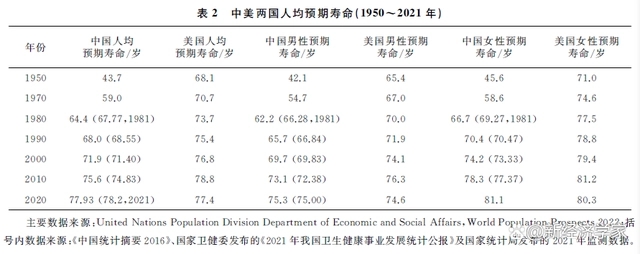

《报告》提供了1950~2021年期间中国和美国的人均预期寿命、男性预期寿命、女性预期寿命等健康指标信息(见表2)。

1950年,中国人均预期寿命为43.7岁,比同期美国人均预期寿命(68.1岁)少24.4岁,这是中国式现代化发展的初始条件和人力资本基础。形象地讲,中国就是“人口多、底子薄”,人力资本水平尤其是健康水平十分低下。新中国的建立开启了以全体人民为中心的现代化,即对全体人民进行人力资本投资尤其是健康投资,直接提高了人均预期寿命,1981年中国人均预期寿命达到67.77岁,比1950年提高了24.07岁,平均每年提高0.78岁,与美国人均预期寿命相对差距从24.4岁缩小至5.93岁,减少了18.47岁,平均每年减少0.6岁。中国式现代化的基本路径之一即在极低收入条件下,充分利用社会主义制度的优势,优先投资于全体人民的卫生健康,不断提高全体人民的健康总资本。这一方法明显缩小了中国与美国的人口健康差距,为改革开放后我国经济起飞以及加速缩小与美国的人均GDP差距创造了重要的健康资本前提条件。

改革开放之后,中国人均预期寿命持续提高。1981年,第三次全国人口普查,中国人均预期寿命为67.77岁,仍低于美国的73.7岁;2020年,第七次全国人口普查,中国人均预期寿命为77.93岁,已超过了美国的77.4岁。造成这一变化的原因之一是:2020年,全球新冠肺炎疫情爆发,美国成为抗疫失败之国,是世界上患病人数、病死人数最多的国家,而且当年美国的谋杀率高达每10万人口就有7起[16],被谋杀人数达到23516人。美国疾病控制和预防中心下属的全国健康状况统计中心发布的报告显示,美国人均预期寿命在2020~2021年的两年内下降了2.7岁,其中,男性人均预期寿命下降了3.1岁,女性下降了2.3岁。在此次全球疫情大考中,中国成功应对危机,全国居民人均预期寿命由2020年的77.93岁提高到了2021年的78.2岁。实际上,我国许多地区的人均预期寿命已经达到或超过了发达国家的平均水平,成为所谓的“80后”,如2020年北京的平均预期寿命为82.43岁、2020年天津的平均预期寿命为81.97岁、2021年上海的平均预期寿命为84.11岁。

中国男性预期寿命从1950年的42.1岁提高至2020年的75.3岁,已接近美国历年来的最高值76.3岁;中国女性预期寿命从1950年的45.6岁提高至2020年的81.1岁。1950年,中国女性预期寿命与美国女性的相对差距为25.4岁;2020年,中国女性的预期寿命已超过美国女性的80.3岁,尽管该年度中国人均GDP仅相当于美国人均GDP的27.9%⑥(按2017年国际元购买力平价计算)。虽然美国人均GDP水平相当于中国的3.58倍且美国的医疗卫生支出占GDP的比重高达17.8%,而中国的医疗卫生支出占GDP的比重仅为6.5%[14],但中国仍然可以达到甚至超过美国女性人均预期寿命水平,这既反映出不同社会制度的优劣和不同政党执政理念的差异,更反映出“以十四亿人民为中心”的中国式现代化的巨国规模优势和巨大健康收益。

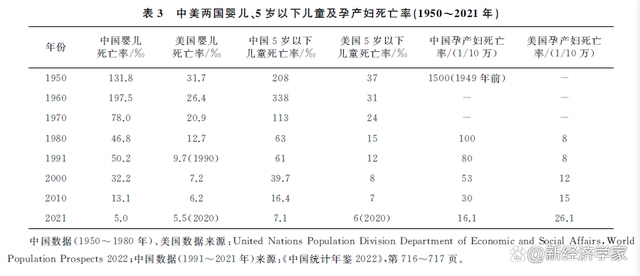

表3对中美两国婴儿、5岁以下儿童及孕产妇死亡率等人口健康指标进行了比较。

从婴儿死亡率指标看:1950年,中国婴儿死亡率高达131.8‰,与美国(31.7‰)相比,相差100个千分点;1980年,中国婴儿死亡率降至46.8‰,与美国(12.7‰)相比,仅相差34.1个千分点;2021年,中国婴儿死亡率已降至5.0‰,超过了《“健康中国2030”规划纲要》中2020年的目标(7.5‰),并提前实现了2030年的目标(5.0‰),比美国2020年的婴儿死亡率(5.5‰)还要低。

从5岁以下儿童死亡率指标看:1950年,中国5岁以下儿童死亡率高达208‰,与美国(37‰)相比,相差了171个千分点;1980年,中国5岁以下儿童死亡率已降至63‰,与美国(15‰)相比,仅相差48个千分点;2021年,中国5岁以下儿童死亡率降至7.1‰,已接近《“健康中国2030”规划纲要》中2030年的目标(6.0‰),也接近美国2020年的指标(6‰)。

从孕产妇死亡率指标看:我国孕产妇死亡率从1991年的80.0/10万下降至2021年的16.1/10万,已低于《“健康中国2030”规划纲要》中2020年的预期目标(18.0/10万),也低于美国2016年的指标(19/10万)。

综合表3各项数据信息可知:我国作为世界上最大的社会主义国家,任何人力资本投资都有其规模效益,可以在人均GDP明显低于美国的背景下,使婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率等关键性指标达到甚至超过美国水平。这些关键性指标的下降,既充分反映了我国医疗卫生条件的明显改善,也充分反映了投资于人民健康的巨国规模效益,极大地促进了我国人均预期寿命的提高。

五、中美两国人口指标未来趋势(2022~2050年)

《报告》最重要的成果就是对全世界及各个国家的人口数量及健康指标进行了长期预测,为我们比较中国和美国主要人口指标的未来趋势提供了重要信息,从中可见:中国实现了“先追赶,后超越”的健康发展目标,充分彰显了以全体人民为中心的社会主义现代化的光明前景和巨大人口规模优势。

根据《报告》的预测,2022年中国总人口达到高峰(14.26亿人),到2040年将降至14亿人以下,此时可视为中国人口的高峰平台期,尔后持续下降,到2050年降至13.17亿人,大约相当于2006年的总人口(13.14亿人),比2022年减少1.09亿人。中国人口自然增长率也将由正转负,

2021年为0.34‰,2024年进入负增长,到2025年为-0.5‰,2035年为-2.6‰,2050年为-6.3‰。实际上,中国劳动年龄(15~64岁)人口在2015年就已达到高峰,尔后持续下降。虽然我国人口数量红利在持续下降,但人口素质红利却在不断上升,即劳动力质量(如健康和教育水平)和劳动生产率不断提高,并成为未来时期经济增长、社会发展、文化建设和生态保护的重要支撑。

美国总人口将从2022年的3.37亿人上升至2050年的3.75亿人,增加近4000万人,年均增速为3.8‰。虽然中国和美国妇女总和生育率均低于更替水平的2.1,2020年中国和美国妇女总和生育率分别为1.7和1.6,均明显低于世界平均水平的2.4[18],但美国总人口仍能保持增长,在很大程度上与其外国移民增加直接相关,今后中国也需要大力吸引全球优秀人才和技术移民。

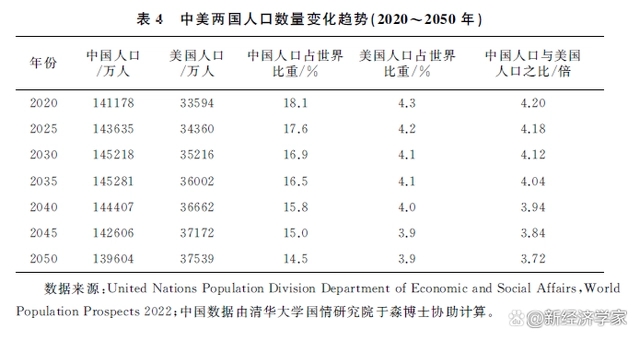

未来时期,我国总人口占世界比重将持续下降,据《报告》预测,该比重将从2022年的18.2%下降至2035年的15.8%,到2050年下降至13.5%;中国人口与美国人口之比将从2022年的4.24倍下降至2035年的3.89倍,到2050年下降至3.50倍,中国仍具有明显的人口数量规模优势。随着人口预期寿命和人均受教育年限的持续提高,中国人口素质的质量优势和规模优势更加明显。

六、中美两国人口健康指标未来趋势(2022~2050年)

《报告》还公布了世界及各国人均预期寿命等健康指标的历史数据与发展趋势,为此本文据此对中国人口和人力资本发展趋势作出分析。

第一,中国人口平均年龄持续提高。《报告》预测,中国人口平均年龄将从2022年的38.5岁提高至2035年的45.4岁,到2050年提高至50.7岁,2050年比2022年高出12.2岁。

第二,中国总人口数已达到高峰平台,今后将转入持续下降阶段。根据国家统计局发布的《中国统计摘要2022》数据可知:2021年底,中国总人口已达到14.13亿人,比2020年底仅增加48万人,已进入总人口增长平台期。《报告》预测,中国总人口(指年中人口)于2022年提前达到顶峰,为14.26亿人,随后开始进入下降期,2023年印度总人口将达到14.29亿人,届时将超过中国。根据清华大学国情研究院于淼博士预测(见表4),2030年中国人口将降至14.52亿人,2035年将略有上升,达到14.53亿人,2050年将降至13.96亿人。中国总人口趋势从1950年之后长期处于上升状态逐渐进入高峰期,进而转向长期下降,这不仅标志着中国人口发展趋势的重大转变,也意味着中国经济社会发展将从依靠人口或劳动力数量增长的“人口数量红利”与人口质量同时提高的“人力资本红利”的“两条腿走路”转变为主要依靠“人力资本红利”的“一条腿走路”。这与许多发达国家正在走的发展道路基本相似,如日本2010年总人口达到最高峰,尔后开始下降,欧盟、韩国也在2020年前后人口达到最高峰。正是由于中国持续推行了四十多年的计划生育政策,加速了人口转变,所以才能在相对短的时间内以相对低的人均GDP水平也走上这条发展道路。

第三,中国就业人数先是持续增长,在2014年达到最高峰,为76349万人,到2021年已下降至74652万人,减少了1697万人,总的就业压力在减少。这主要是因为同期第一产业(农业)的就业人数从22372万人降至17072万人,减少了5300万人,与此同时,农业劳动生产率持续提高,这既是中国农业现代化发展的必然趋势,更是中国式现代化的必然趋势。目前,中国总人口即将达到高峰开始下降,就业总数还将持续下降,这是我国人口和劳动力国情发生的重大转变,即从长期的“双上升”转向“双下降”趋势。从我国就业压力来看,已经不是就业总量的压力,而是转向就业结构的压力,即城镇地区新增劳动力的就业压力和转移就业压力。就业压力将从制造业转移到服务业、从农村转移到城市、从非熟练劳动转移到熟练劳动、从非专业劳动转移到专业劳动,进而从低劳动生产率转移到高劳动生产率、从低收入转移到高收入。

第四,中国人均预期寿命持续提高。如表5所示,中国人均预期寿命将从2022年的78.6岁提高至2030年的80.2岁,提前实现《“健康中国2030”规划纲要》中2030年的预期目标(79.0岁),到2050年达到83.8岁,将超过美国的相应值。2030年中国男性预期寿命达到77.7岁,到2050年达到82.0岁;2030年中国女性预期寿命达到82.7岁,到2050年达到85.6岁。这就意味着,在中国劳动年龄人口持续下降的过程中,应当充分发挥我国女性预期寿命持续增长且高于男性的巨大规模性别红利,逐步分阶段实现男女退休年龄渐进式提高并走向趋同,这有助于提高女性劳动者预期退休金水平,实现个人利益与企业利益、国家利益的激励相容和互利共赢。

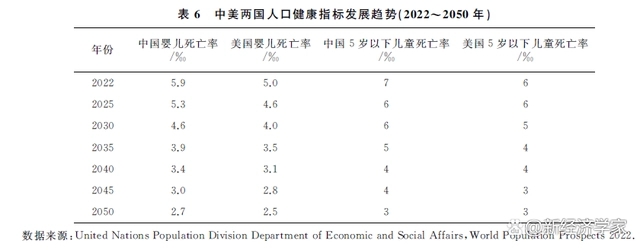

第五,未来时期,中国式现代化发展的最突出健康红利反映在:一是中国婴儿死亡率持续下降,到2035年降至3.9‰,到2050年降至2.7‰;二是中国5岁以下儿童死亡率持续下降,到2035年降至5‰,到2050年降至3‰(见表6)。从中美比较看,中国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率这两项指标将在2035年达到中等发达国家水平,在2050年达到发达国家水平。

以上中国人均预期寿命以及婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率等健康指标充分反映了中国式现代化最重要的特征———以全体人民为中心,即持续提高人口及男女性预期寿命、不断缩小与发达国家之间的差距。一方面,这意味着中国人力资本(指健康)的迅速追赶既是经济追赶的前提条件,又是经济追赶的重要驱动力,进而形成人力资本追赶与经济追赶的良性互动;另一方面,这也意味着未来时期中国在人均GDP尚未达到发达国家水平的情况下,大力投资全体人民健康事业,到2035年可以率先达到发达国家人均预期寿命水平,全体人民更加健康、更加长寿、更加幸福,充分体现社会主义制度的优越性。也就是说,长期投资于人民健康与教育事业,可获得长期或终身的私人及社会收益。从这个意义上看,中国式现代化就是全体人民利益的最大化及长期化。

七、中美两国总人力资本未来趋势(2022~2050年)

虽然我国总人口数不久将被印度超过,我国将成为世界第二人口大国,但是未来时期中国的总人力资本仍将居世界首位。

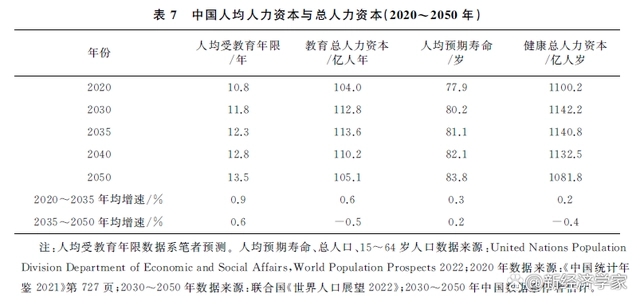

首先,我国教育总人力资本仍持续提高。教育总人力资本是指人均受教育年限与15岁以上人口数之积,我国教育总人力资本将从2020年的104.0亿人年提高至2035年高峰的113.6亿人年,之后尽管人均受教育年限提高,但是15岁以上总人口数下降,教育总人力资本也将持续下降,到2050年将降至105.1亿人年,但仍居世界首位。

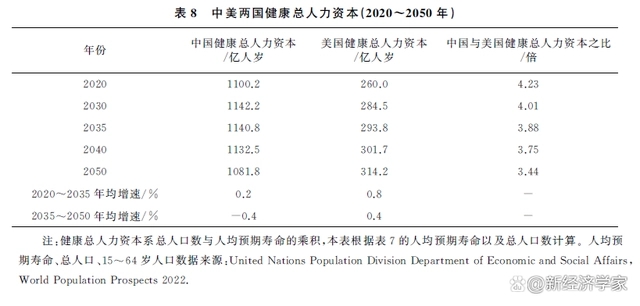

其次,我国健康总人力资本仍持续提高。健康总人力资本是指人均预期寿命与总人口数之积,我国健康总人力资本将从2020年的1100.2亿人岁提高至2030年高峰期的1142.2亿人岁,之后随着总人口数下降,我国健康总人力资本也将持续下降,到2050年降至1081.8亿人岁,保持在1000亿人岁以上(见表7)。中国健康总人力资本与美国相比,从2020年的4.23倍降至2050年的3.44倍(见表8),仍居世界首位。

八、中国式现代化是以全体人民为中心的现代化

中国式现代化突出体现为人口规模巨大的现代化,其本质就是投资于全体人民。党的二十大报告明确提出:“把保障人民健康放在优先发展的战略位置,完善人民健康促进政策。”为此,中国政府在发展中国家率先制定《“健康中国2030”规划纲要》,明确指出“全民健康是建设健康中国的根本目的。立足全人群和全生命周期两个着力点,提供公平可及、系统连续的健康服务,实现更高水平的全民健康。要惠及全人群,不断完善制度、扩展服务、提高质量,使全体人民享有所需要的、有质量的、可负担的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务,突出解决好妇女儿童、老年人、残疾人、低收入人群等重点人群的健康问题。要覆盖全生命周期,针对生命不同阶段的主要健康问题及主要影响因素,确定若干优先领域,强化干预,实现从胎儿到生命终点的全程健康服务和健康保障,全面维护人民健康”,这是具有中国特色的卫生与健康发展道路,即独特的中国式健康现代化道路。

本文研究表明:中国式现代化是人口规模巨大的现代化,从本质上看,就是以全体人民为中心的现代化,突出反映在:一是中国是世界上人口最多的国家,2021年中国总人口为14.13亿人,占世界比重达18.03%,超过了OECD国家的人口总和(13.76亿人),中国正在加速实现社会主义现代化,正在改写世界现代化版图。二是中国式现代化是以全体人民为中心的现代化,充分体现为对全体人民进行持续的、全覆盖的人力资本投资。从人口健康指标看,中国人均预期寿命等持续提高,率先缩小与美国等发达国家之间的相对差距,中国的人口预期寿命从1949年之前不足35岁上升至2021年的78.2岁,已经超过美国的77.4岁,也接近OECD国家的80岁,中国健康总人力资本从1950年的235.98亿人岁上升到2020年的1100.2亿人岁,与美国健康总人力资本之比从1950年(美国为100.78亿人岁)的2.34倍提高到2020年(美国为260.0亿人岁)的4.23倍。中国不仅人口数量规模巨大,而且人口健康资本巨大,到2050年中国人均预期寿命将达到83.8岁,超过美国的83.7岁,总健康人力资本达到1081.8亿人岁,相当于美国相应值(314.2亿人岁)的3.44倍。

从教育指标看,劳动年龄人口人均受教育年限持续提高,已从1950年的1年提高至2020年的10.8年,到2035年将达到12.3年,总教育人力资本将从2020年的104.0亿人年提高至2035年的113.6亿人年,其中大专以上人口将从2020年的2.18亿人增加至2035年的3.5亿人左右,占劳动年龄人口比重超过50%,这是中国建成世界教育强国和人力资源强国的重要标志。

未来时期,尽管中国总人口数量持续减少,人口数量红利随之下降,但是人口教育指标、健康指标的提高将促进人力资本红利持续提高,正如1949年毛泽东所言:“世间一切事物中,人是第一个可宝贵的。在共产党领导下,只要有了人,什么人间奇迹也可以造出来。”

文/胡鞍钢:清华大学文科资深教授,清华大学国情研究院院长,国家治理与全球治理研究院首席专家,公共管理学院教授、博士生导师

原文载 |《武汉科技大学学报(社会科学版)》,2023年第1期